1. 僧帽筋(そうぼうきん)

僧帽筋は、背中の上部にある大きな筋肉で、首から肩、そして背中の中央あたりまで広がっています。その形がカトリックの僧侶がかぶる「僧帽(そうぼう)」に似ていることから、この名前が付けられました。

僧帽筋の主な働き

僧帽筋は、上部・中部・下部の3つの部分に分けられ、それぞれ異なる働きを持ちます。

上部:肩をすくめたり(肩を上げる)、首を後ろに反らせたり回したりする動作を助けます。

中部:肩甲骨を内側(背骨側)に引き寄せる働きがあります。

下部:肩甲骨を下に引っ張ったり、回旋させたりするのに関与します。

僧帽筋の解剖学的な位置

僧帽筋は、背中と首に位置する大きな筋肉です。解剖学的に見ると、以下のような位置関係があります。

起始部(筋肉の始まり):僧帽筋は、首から背中にかけて広がり、頸部の第1〜7頚椎(首の骨)および胸部の第1〜12胸椎(背中の上部の骨)に付着しています。加えて、後頭部の外後頭隆起(後頭部の少し上にある膨らみ)にもつながっています。

停止部(筋肉の終わり):僧帽筋は肩の部分に向かい、肩甲骨の上部(肩甲棘)と鎖骨に付着します。

肩こりと僧帽筋の関係

最も代表的な肩こり筋です。長時間の前かがみ姿勢で筋肉が収縮しっぱなしになると、血流が悪くなります。

長時間のデスクワークやスマホの使用で、首や肩が前に出た姿勢になると、僧帽筋が緊張し続けます。緊張が続くことで、血流が悪くなり、老廃物がたまり、痛みやだるさ=肩こりが生じます。

2. 肩甲挙筋(けんこうきょきん)

肩甲挙筋は、肩甲骨を上に引き上げる役割を持つ筋肉です。肩甲挙筋は、首の後ろから肩甲骨の内側にかけて広がっており、首の部分にある頸椎から肩甲骨の上角部分に付着しています。

肩甲挙筋の主な働き

肩甲骨を上に引き上げる(挙上)

〇肩をすくめる動きに関与。

〇肩甲骨の上角を引き上げます。

肩甲骨を内側(内転)・下方に回す

〇特に肩をすくめながら肩を後ろに引くような動きで使われます。

首を回す・傾ける(片側が働いたとき)

〇頭を同じ側に回す・傾ける働きもあります。

姿勢保持

〇首と肩甲骨をつなぐことで、肩の安定や姿勢維持にも貢献します。

肩甲挙筋の解剖学的な位置

〇首の側面から肩甲骨の上の方に向かって走っている筋肉です。

〇後ろから見ると、首の横~肩の内側(肩甲骨の上の角)をつなぐ斜めのラインに位置しています。

〇肩をすくめる動作(シュラッグ)をすると、この筋肉が働きます。

肩甲挙筋と肩こりの関係

パソコン作業やスマホ操作などで首が前に出る姿勢で緊張しやすい。コリの原因になりやすい部位。

3. 菱形筋(りょうけいきん)

菱形筋は、筋肉の形状を指す言葉で、筋肉が菱形(ひし形)に似た形をしていることからこの名前が付けられています。特に、背中の筋肉群の一部にこの形状を見られることがあります。

菱形筋の主な働き

肩甲骨の内転:菱形筋は、肩甲骨を脊椎に向かって引き寄せる動き(内転)を助けます。この動きは、肩甲骨が背中側で正しい位置に保たれるために重要です。

肩甲骨の挙上と回旋:菱形筋は肩甲骨を上方に引き上げることにも関与します。また、肩甲骨の回旋運動にも関わり、腕を広げたり、引き寄せたりする動作に役立ちます。

姿勢の改善:菱形筋は肩甲骨を背中側に引き寄せる働きがあるため、良い姿勢を保つためにも重要な役割を果たします。背中が丸まりがちな人は、菱形筋を強化することで姿勢改善に役立つことがあります。

肩の安定性の向上:菱形筋は肩甲骨と肩関節の安定性を高めるため、肩の動きがスムーズになり、肩の怪我を予防する効果もあります。

菱形筋の解剖学的な位置

背中の上部にあり、肩甲骨の間に位置する。菱形筋と肩こりの関係

肩こりが発生する理由の一つに、菱形筋の疲労や緊張があります。肩こりがひどくなると、菱形筋が硬くなり、痛みを引き起こすことがあります。

猫背姿勢で伸ばされっぱなしになり、筋肉のバランスが崩れて肩こりになりやすくなります。

4. 頭板状筋(とうばんじょうきん)・頚板状筋(けいばんじょうきん)

頭板状筋は、首と背中の上部にある筋肉です。この筋肉は、主に首を後ろに伸ばしたり、回旋させたり、側屈させたりする動きに関与しています。

頭板状筋・頚板状筋の主な働き

首の伸展:後頭板状筋は、首を後ろに倒す、いわゆる「伸展運動」に関与します。頭を後ろに傾けたり、首を後ろに反らせる動作に重要です。

頭の回旋と側屈:頭や首を左右に回したり、横に傾ける(側屈)動作にも少し関与します。

姿勢の維持:頭や首を上向きに保つための筋力を提供し、姿勢をサポートします。

頭板状筋・頚板状筋の解剖学的な位置

頭板状筋:首の前面にあり、胸骨と鎖骨から後頭部にある乳様突起(耳の近くの骨)に向かって伸びています。

頚板状筋:首の後ろの上部から肩甲骨の上角に向かって走る筋肉です。

頭板状筋・頚板状筋の肩こりとの関係

これらの筋肉は、姿勢不良やストレス、運動不足などが原因で緊張し、硬直しやすいです。

特に、スマートフォンやパソコンの使用が多い現代人は、頭を前に突き出した姿勢を取ることが多いため、これらの筋肉が緊張して肩こりや首の痛みが生じやすくなります。下を向く作業が多いと緊張が続いて痛みが出ることも。

5. 胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)

胸鎖乳突筋は、首の筋肉で、首の動きや頭の姿勢に重要な役割を果たします。この筋肉は、胸骨(きょうこつ)、鎖骨(さこつ)、乳突起(にゅうとつき)の3つの部分に起始し、主に以下の役割を持っています。

胸鎖乳突筋の主な働き

頭の回旋(ねじれ):胸鎖乳突筋は、片方の筋肉が収縮することで、反対側に頭を回旋させる役割を果たします。例えば、右側の筋肉が働くと、左側に頭が回旋します。

首の屈曲(曲げる動き):両側の胸鎖乳突筋が同時に収縮すると、首を前方に曲げる動き(屈曲)が起こります。これにより、頭を胸に近づけることができます。

頭の伸展(後ろに反らす動き):胸鎖乳突筋が反対側で働くと、頭を後ろに反らす動き(伸展)が可能になります。

姿勢の調整:胸鎖乳突筋は、首の姿勢を保つためにも重要です。例えば、頭をまっすぐに保つためには、胸鎖乳突筋が働いて姿勢を安定させます。

胸鎖乳突筋の解剖学的な位置

始まりの位置:胸鎖乳突筋は、鎖骨の内側と胸骨の上部に付着しています(胸骨柄と呼ばれる部分)。走行方向:その筋肉は、斜めに上向きに伸び、首の側面を通り、耳の下、頭の後ろの骨(側頭骨)に付着しています。

胸鎖乳突筋と肩こりの関係

姿勢の悪化:長時間のデスクワークやスマホの使用で前傾姿勢をとることが多くなると、胸鎖乳突筋が過度に緊張します。この筋肉が硬直すると、首や肩周りの血流が悪くなり、肩こりを引き起こしやすくなります。

筋肉のアンバランス:胸鎖乳突筋が過度に使われると、周囲の筋肉(特に肩甲挙筋や僧帽筋など)と筋肉のバランスが崩れ、肩や首の負担が増します。このアンバランスが続くと、肩こりを引き起こします。

ストレス:精神的なストレスが原因で、胸鎖乳突筋が緊張することもあります。この筋肉の緊張が肩や首の筋肉に波及し、肩こりを悪化させることがあります。頭痛の原因になることも。

6. 三角筋(さんかくきん)

三角筋は肩の筋肉で、肩の外側に位置しています。三角筋は、肩関節を包み込むように広がっており、肩を丸く形成する役割を果たし、肩関節を動かす重要な役割を果たしています。

胸鎖乳突筋の主な働き

腕の挙上:三角筋は腕を横に上げる(外転)動きに関与します。肩を水平に持ち上げる時に特に重要です。

腕の前方・後方への動き:三角筋は腕を前方(屈曲)や後方(伸展)に動かす際にも使われます。前部(三角筋前部)は腕を前に上げる動作、後部(三角筋後部)は腕を後ろに引く動作をサポートします。

肩関節の安定性:三角筋は肩関節を安定させる役割も持っており、特に腕を動かす際に関節が不安定にならないようサポートします。

胸鎖乳突筋の解剖学的な位置

三角筋は、以下の3つの部分に分けられます

前部(三角筋前部):肩の前側に位置し、腕を前に上げる動作に関与します。

中部(三角筋中部):肩の横に位置し、腕を横に上げる動作に関与します。

後部(三角筋後部):肩の後ろに位置し、腕を後ろに引く動作に関与します。

胸鎖乳突筋と肩こりの関係

三角筋の過緊張: 三角筋が長時間緊張していると、血流が悪くなり、疲労物質が蓄積して肩こりが引き起こされます。例えば、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用が原因で三角筋に負担がかかることがあります。

姿勢の悪さ: 不適切な姿勢(前かがみや肩をすくめた姿勢など)が続くと、三角筋が過度に使われ、肩周りの筋肉が硬くなり、肩こりを引き起こします。

7. 広背筋(こうはいきん)

広背筋は、背中の大きな筋肉で、体の背面の下部に広がっています。この筋肉は主に肩甲骨と上腕骨に付着し、肩の動きや上肢の力をサポートします。

広背筋の主な働き

肩の引き寄せ:広背筋は肩を引き寄せる動作に関与しており、例えば、引っ張る動作(引き出しを引く、懸垂など)で使われます。

腕の内転と内旋:腕を体に引き寄せる(内転)動きや、腕を内側に回す(内旋)動きにも広背筋が使われます。これらの動作は、日常生活の中でも見られる動きです。

体幹の安定化:広背筋は体幹の一部として、上半身を安定させ、姿勢を保つ役割も果たします。特に、腰や背中の姿勢を支えるために重要です。

呼吸の補助:呼吸時にも広背筋が働きます。特に深呼吸の際には、広背筋が肩を下げることで胸郭が広がり、呼吸を補助します。

広背筋の解剖学的な位置

上部:肩甲骨の下部と脊椎(胸椎および腰椎)に付着します。具体的には、胸椎6番から腰椎5番までの棘突起、または仙骨と腸骨稜にも繋がっています。

下部:広背筋は、上腕骨の前面の中央部分に付着しており、腕を下に引く動作を補助します。

形状:広背筋は扇形に広がっていて、背中全体に大きな面積を占めています。

広背筋と肩こりの関係

広背筋の硬直:広背筋が硬直すると、肩甲骨の動きが制限され、肩周りの筋肉に負担をかけることがあります。これにより、肩こりを引き起こす原因となることがあります。

姿勢の悪さ:広背筋が弱っていると、背中が丸くなり、肩が前方に出てしまうような姿勢(猫背など)になります。この姿勢は肩や首の筋肉に余計なストレスをかけ、肩こりを引き起こすことがあります。

肩甲骨の安定性の欠如:広背筋は肩甲骨の安定にも関与しているため、この筋肉が弱っていると肩甲骨がうまく動かなくなり、肩周りの筋肉に過度な負担がかかります。その結果、肩こりが悪化することがあります。

なぜ肩こりになるのか?

〇同じ姿勢で筋肉が緊張し続けると、筋肉内の血流が悪化。

〇老廃物がたまり、痛みや重だるさの原因に。

〇特に肩甲骨の動きが悪くなると、周囲の筋肉にも悪影響。

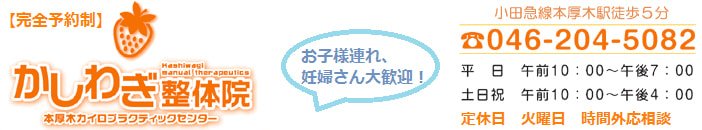

肩こりが長期し、なかなか治らない場合は当院にご相談ください。

厚木市、本厚木駅で肩こり、腰痛、頭痛、坐骨神経痛、椎間板ヘルニア、

膝痛、手足のしびれ、五十肩、猫背、顎関節症を改善するなら当院へ

産後の骨盤矯正・骨格矯正、マタニティ整体も受付中!

本厚木カイロプラクティックセンターかしわぎ整体院

神奈川県厚木市中町1-7-18 亀屋マンション101

TEL:046-204-5082